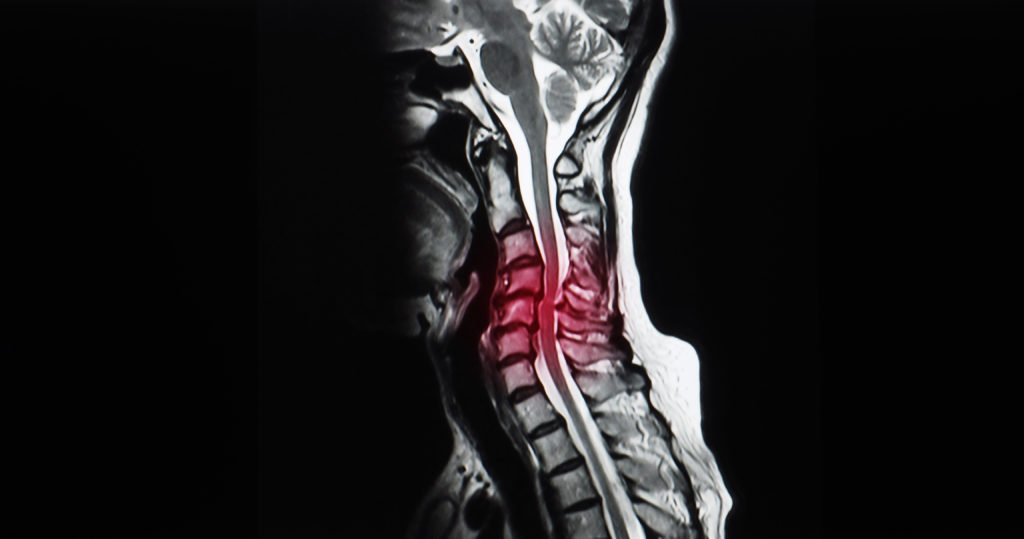

La stenosi del canale cervicale è dovuta al restringimento del tratto cervicale del canale spinale, o vertebrale, con conseguente compressione del midollo al suo interno. Questa condizione è a sua volta la causa più frequente di mielopatia cervicale.

La struttura del collo e del canale spinale

La colonna vertebrale, o spina dorsale, è un elemento fondamentale del nostro corpo, poiché ne attraversa la maggior parte. Si tratta di una struttura duttile, in cui il rachide cervicale corrisponde alla zona del collo. Questo è costituito da sette vertebre: fra ciascuna di queste sono presenti i dischi intervertebrali, che permettono alla spina dorsale di muoversi fluidamente. All’interno della colonna vi è il canale spinale, formato anteriormente dal corpo vertebrale, mentre le lamine ne costituiscono l’arco posteriore. Il canale è deputato a proteggere il midollo spinale e i fasci nervosi. Il midollo è a sua volta immerso nel liquido cerebrospinale ed è ulteriormente protetto dai tre strati delle meningi. In corrispondenza di ciascun livello vertebrale, due nervi spinali fuoriescono attraverso i forami di coniugazione, consentendo al Sistema Nervoso Centrale (di cui fa parte anche il cervello) di comunicare e ricevere informazioni da tessuti, muscoli e pelle del corpo.

Le cause della stenosi del canale cervicale

Come nel caso della stenosi del canale lombare, è soprattutto l’avanzare dell’età a provocare la stenosi cervicale. Con il passare del tempo, infatti, i dischi vertebrali finiscono per disidratarsi (discopatia) e non riescono più ad assolvere la propria funzione di ammortizzatori e la mobilità della colonna cervicale. Ecco perché diminuisce lo spazio a disposizione fra le vertebre, provocando protrusioni dei dischi nel canale vertebrale e qualche volta un disallineamento o addiruttura un vero e proprio movimento anomalo fra le vertebre (spondilolistesi). Contemporaneamente, i legamenti che formano la colonna vertebrale perdono flessibilità e diventano rigidi e spessi, mentre un nuovo tessuto osseo si sviluppa anormalmente (artrosi).

Tutti questi cambiamenti concorrono a causare un restringimento del canale spinale, che si presenta soprattutto nei soggetti con più di 50 anni d’età. Oltre all’invecchiamento naturale, possono esservi altre cause di stenosi del canale cervicale:

- ernia del disco cervicale

- traumi alla colonna vertebrale

- tumori spinali, che possono comprimere il midollo spinale

- ossificazione del legamento longitudinale posteriore (più frequente in Giappone)

- morbo di Paget, che si manifesta con deformità scheletriche

- malformazioni congenite, in cui il canale spinale risulta già stretto fin dalla nascita

Tra i fattori di rischio di cui tenere conto vi sono i lavori pesanti, con sollevamenti pesanti, gesti ripetuti, le cattive posture della schiena, l’obesità, il diabete mellito e il fumo.

Una complicazione seria: la mielopatia cervicale

Proprio la stenosi cervicale è a sua volta causa primaria di mielopatia cervicale, una patologia che coinvolge il primo tratto del midollo spinale. Non è però l’unica possibile origine: la mielopatia può anche essere provocata da spondilosi cervicale, ernia del disco, infiammazioni del midollo o patologie vascolari nella medesima zona. Il suo sviluppo è lento e graduale e non comporta necessariamente un sintomo tipico della stenosi: il dolore al collo. Ma è fondamentale riconoscerne la presenza, anche per evitare una lesione delle cellule nervose del midollo.

Stenosi del canale cervicale e mielopatia: i sintomi e le conseguenze

Non bisogna sottovalutare il fatto che la stenosi cervicale può essere sia sintomatica che asintomatica. Nel primo caso, i sintomi possono essere costantemente presenti e gradualmente sempre più intensi, ma anche presentarsi in modo acuto per poi restare silenti per un certo periodo. I sintomi caratteristici sono:

- dolore al collo

- bruciore o dolore a spalle, arti superiori, arti inferiori, glutei

Tipici di una mielopatia cervicale legata alla stenosi sono questi sintomi:

- formicolio e intorpidimento degli arti

- debolezza degli arti e delle mani

- disturbi dell’equilibrio

- difficoltà nel camminare

Vi sono casi particolarmente seri in cui la stenosi cervicale può influire negativamente sulle funzioni intestinali e urinarie, tanto che il paziente può perdere il controllo dello sfintere anale o vescicale (incontinenza). Può inoltre manifestarsi insieme a tetraplegia, una forma di paralisi che interessa torso e arti.

La diagnosi di stenosi del canale cervicale

Basilare per dare il via a un percorso di diagnosi è l’esame obiettivo da parte del medico, sulla base dei sintomi descritti dal paziente, unito allo studio della sua condizione di salute, della storia familiare e dello stile di vita. Ma essenziale è soprattutto il ruolo della diagnostica per immagini, attraverso questi esami:

- radiografia della colonna vertebrale per individuare possibili alterazioni delle vertebre

- risonanza magnetica, per studiare i tessuti della zona coinvolta, valutare la compressione del midollo spinale e dei nervi, e rilevare eventuali ernie

- TAC, che garantisce immagini estremamente dettagliate al livello osseo dell’area, vedendo i osteofiti (artrosi)

Stenosi del canale cervicale: trattamento e intervento

Sulla base di ciascuna soggettiva situazione, il neurochirurgo valuta quale tipo di trattamento sia il più efficace per affrontare la stenosi del canale cervicale. Non è detto che l’intervento chirurgico sia la prima scelta. Se il paziente è in età avanzata, non soffre di patologie gravi e i sintomi non sono invalidanti, è anzi opportuno optare per un trattamento conservativo, mirato a migliorare la qualità di vita, che può tenere sotto controllo anche i sintomi di mielopatia cervicale. Possono quindi essere somministrati farmaci FANS o corticosteroidi, così come sono consigliati esercizi specifici per il potenziamento dei muscoli e la flessibilità del rachide cervicale. Molto utile è anche il riposo funzionale, ovvero l’astenersi da tutti i movimenti che precedono la sensazione dolorosa.

Se però il trattamento conservativo non riesce nel suo intento o se i sintomi sono invalidanti, il neurochirurgo può consigliare di procedere con un intervento chirurgico. In particolare, l’operazione è indicata se si manifestano sintomi neurologici progressivi negli arti o disturbi dell’equilibrio e della deambulazione. Sono disponibili diverse metodiche d’intervento:

- laminectomia decompressiva

- laminoplastica

- artrodesi vertebrale (fusione spinale)

- discectomia e artrodesi anteriore

- foraminotomia

In seguito all’operazione, è bene che il paziente agisca sul proprio stile di vita, soprattutto se fumatore o in sovrappeso.