L’ernia del disco cervicale, più comunemente nota anche come ernia al collo, è una patologia benigna, che però può avere conseguenze invalidanti per il paziente. Fra queste, anche la cervicobrachialgia, ovvero un forte dolore che si espande dalla cervicale all’estremità di un arto. È quindi importante conoscere la struttura della nostra colonna vertebrale e i legami fra la patologia e questo disturbo.

Anatomia della colonna vertebrale

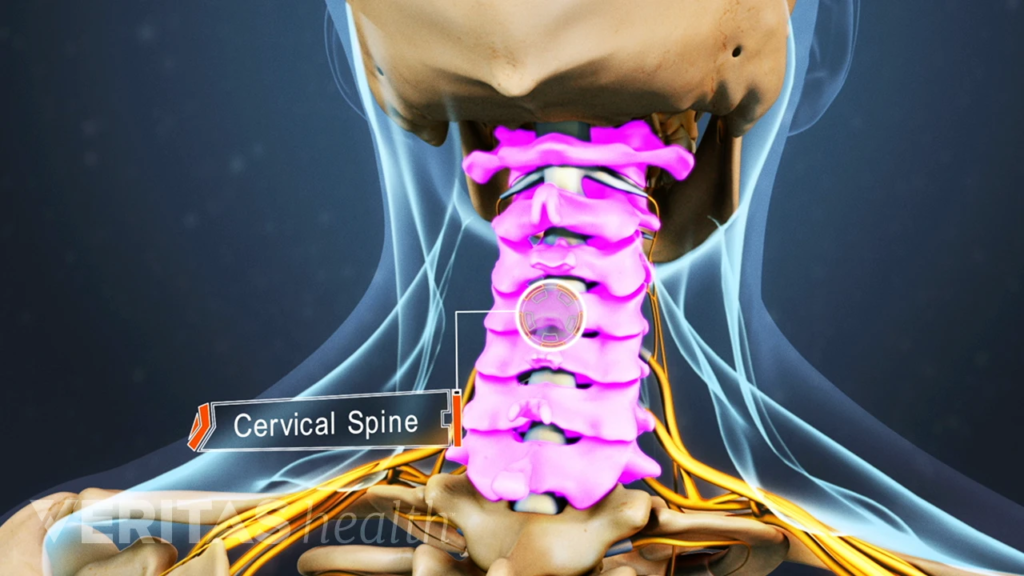

La colonna vertebrale (rachide) è divisa in tre zone: cervicale, dorsale e lombo-sacrale. Nella zona del collo, il rachide cervicale è costituito da sette vertebre, dette vertebre cervicali (indicate con sigle da C1 a C7). Queste sono separate dai dischi intervertebrali, il cui nucleo centrale ha consistenza polposa, in quanto composto d’acqua per circa il 90%; il nucleo è a sua volta circondato da un anello fibroso. Tale struttura permette al disco di fungere da ammortizzatore durante i movimenti della colonna vertebrale, che possono così essere fluidi.

La parte anteriore delle vertebre è formata dai dischi e da un corpo vertebrale, mentre nella parte posteriore sono presenti archi ossei (lamine e spinose) separati da legamenti e due articolazioni intervertebrali a ogni livello.

All’interno della vertebra, attraverso il canale spinale cervicale, passa il midollo spinale, ovvero la struttura nervosa centrale che connette il cervello al resto del corpo: da qui circolano tutte le informazioni che riguardano la funzionalità motoria, la sensibilità e il funzionamento degli organi interni. Dal midollo spinale fuoriescono 16 radici nervose cervicali, equamente divise fra destra e sinistra (da C1 a C8). Un nervo destro e uno sinistro escono da un’apertura presente in ogni spazio intervertebrale (forame intervertebrale), dirigendosi verso i muscoli e la pelle di entrambe le braccia.

Cos’è un’ernia del disco cervicale e quali sono le cause?

Fra le cause dell’ernia del disco cervicale, può esservi la naturale usura dei dischi in questa specifica regione della colonna, che avviene con il passare del tempo. Possono inoltre influire posture errate, colpo di frusta, aumento del carico sul rachide, sollecitazioni ripetute e vibrazioni sulla zona interessata, debolezza muscolare o dei legamenti.

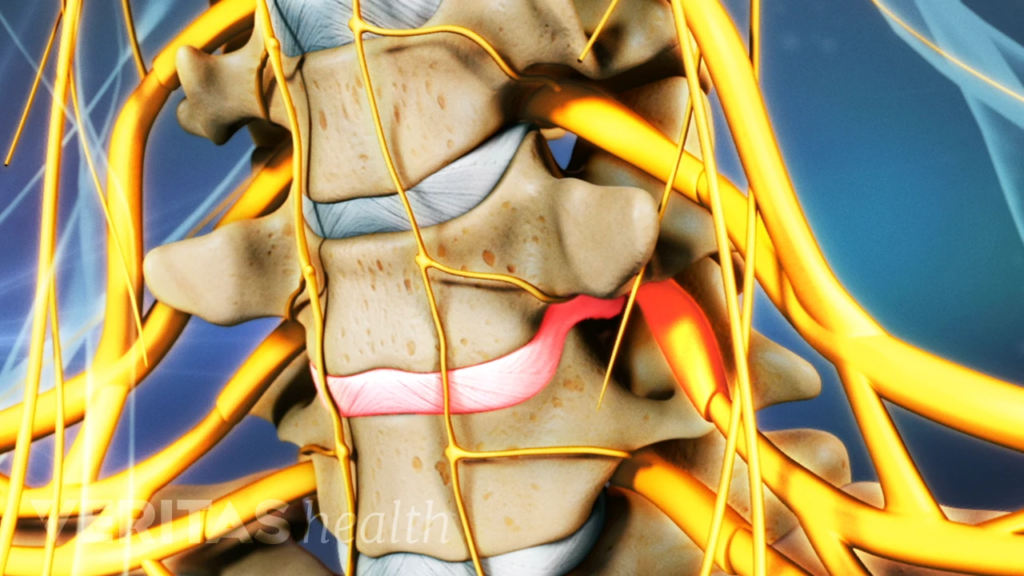

In ogni caso, può risultarne una discopatia: il disco può perdere idratazione, elasticità, spessore. In un disco vertebrale degenerato, se l’anello non si rompe ma si deforma per rispondere allo sporgere del nucleo, si parla di protrusione discale. Se si rompe l’anello fibroso del disco, può fuoriuscire il nucleo polposo, che si dirige verso il canale spinale o i forami: così si manifesta l’ernia del disco. In genere, la sua consistenza è molle, ma può anche essere dura in presenza di calcificazioni e osteofiti (piccoli speroni ossei). Bisogna inoltre distinguere tre tipologie di ernia del disco:

- contenuta sotto un legamento del canale spinale

- espulsa nel canale, poiché il nucleo del disco è riuscito a rompere il legamento

- migrata quando il frammento scende o sale nel canale

Fra le conseguenze di ernia al disco cervicale: la cervicobrachialgia

Un’ernia al collo può non manifestarsi con sintomi precisi, o al contrario può comprimere una radice nervosa e a volte perfino il midollo spinale.

Fra i principali sintomi di ernia al disco cervicale vi è la cervicalgia, un dolore intenso al collo. Quando questo si irradia nella spalla o lungo il braccio e la mano, prende il nome di cervicobrachialgia, vera e propria condizione medica. Si tratta di una sensazione dolorosa solitamente molto forte, caratterizzata dalla percezione di scatti elettrici e formicolii. Il dolore della cervicobrachialgia può anche essere accompagnato da debolezza nelle mani o nelle braccia. Spesso i sintomi si manifestano esattamente in uno o più aree del braccio, ciascuna di competenza di una radice nervosa (da C5 a C8).

Sintomi di ernia del disco cervicale

Se una radice nervosa viene compressa, possono presentarsi la paresi (debolezza) o la paralisi (assenza di movimento) di alcuni muscoli del braccio corrispondente all’area di quel nervo. Fra gli altri sintomi di ernia del disco cervicale si possono quindi comprendere anche mal di testa o impressione di vertigini.

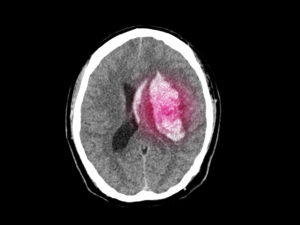

Se invece è il midollo spinale a essere compresso dall’ernia, può svilupparsi una mielopatia cervicale, con debolezza in tutti gli arti (quindi sia superiori che inferiori), disturbi urinari e disfunzioni sessuali.

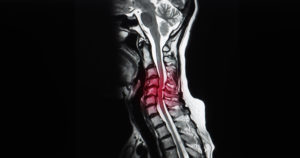

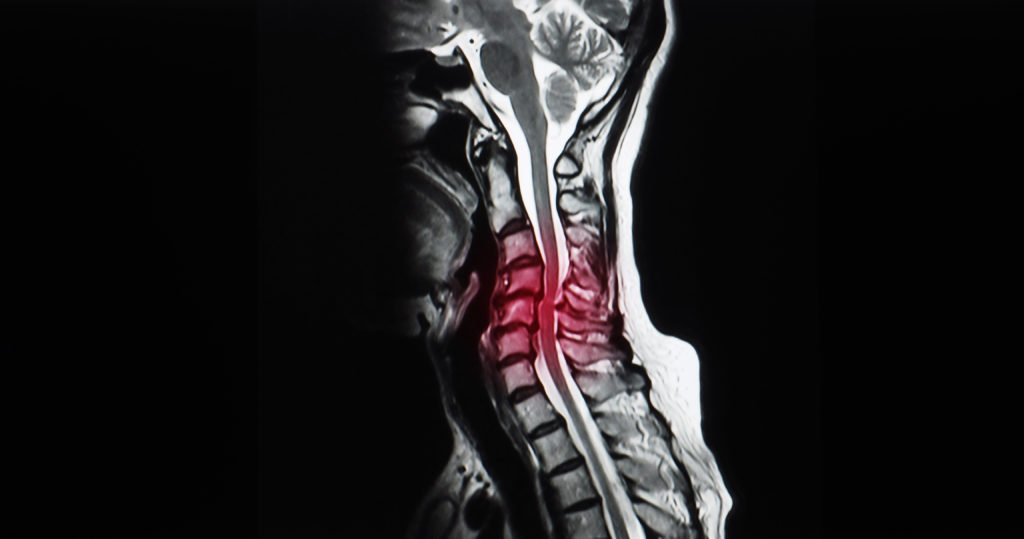

La diagnosi di ernia del disco cervicale

In presenza di cervicobrachialgia, l’esame clinico del neurochirurgo consente di risalire alla possibile localizzazione della compressione. Si rivelano poi essenziali gli esami strumentali.

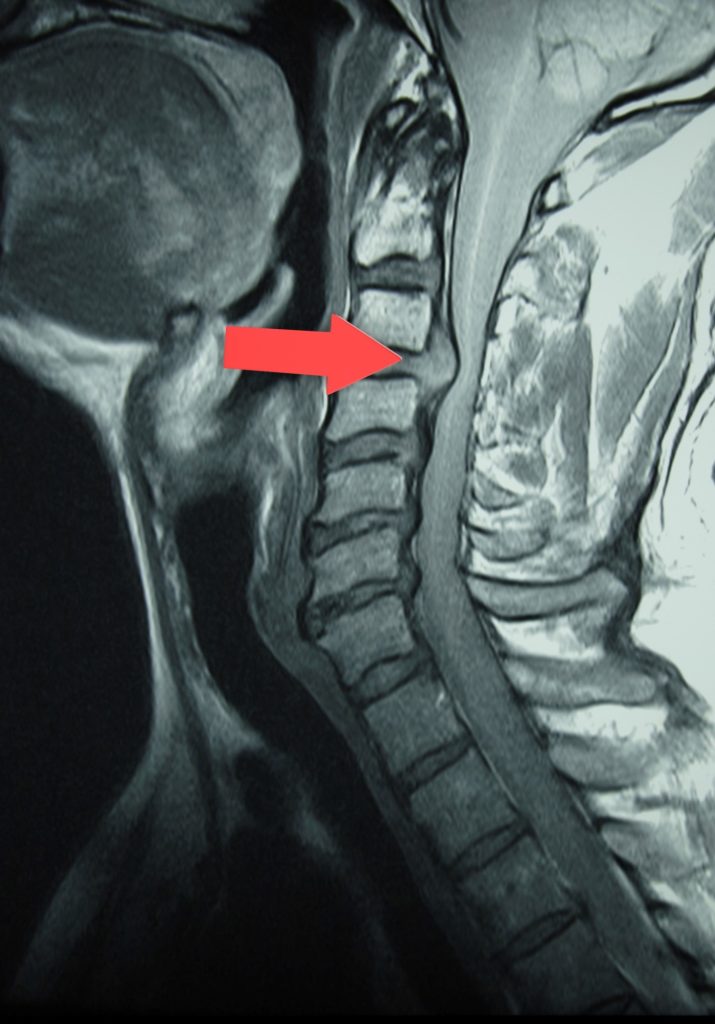

L’esame più efficace per giungere a una diagnosi di ernia del disco cervicale è la Risonanza Magnetica cervicale, attraverso cui è possibile analizzare lo stato del disco, vedere con chiarezza il midollo, le radici nervose e i legamenti, e riconoscere con precisione l’ernia.

Tramite TAC cervicale è invece possibile visualizzare ancora più dettagliatamente le vertebre e i becchi artrosici.

Per studiare le ossa e il posizionamento della colonna, si esegue una Radiografia con il paziente in piedi. Per esaminare il movimento della colonna, si può anche ricorrere a radiografie dinamiche.

Con l’Elettromiografia (EMG) si registra l’attività elettrica dei vari muscoli del braccio, alla ricerca di una o più zone di sofferenza legate alla compressione delle radici nervose.

I Potenziali Evocati Somato-Sensitivi (PESS) o Motori (PEM) registrano invece l’attività elettrica motoria e sensitiva attraverso il midollo spinale.